2025年,上海体育馆将迎来五十岁生日。这座承载着无数上海人记忆的建筑,却藏着一个小小的谜团——它的开馆日究竟是哪一天?解放日报·上观新闻记者曾翻阅历史资料,却始终没能找到明确答案。

直到近日,记者寻访到曾在体育馆工作四十余年的老员工,在与他们的交流中,这个被时光尘封的日期悄然浮出水面——8月1日,被定为上海体育馆的开馆日。

老人们打开话匣子,那些建馆初期的故事便如老电影般在眼前铺展。他们讲述的点点滴滴,都是些鲜为人知的细节,也让这座建筑在岁月里的模样愈发鲜活。

赵春荣:凭借“百里挑一”入行

1975年10月,赵春荣走进了刚建成的上海体育馆。他的入职故事,带着几分戏剧性的幸运 ——这座急需人手的场馆,从体育系统、复员军人和知青中选拔工作人员,而他,正是从嘉定县桃浦公社红光大队的两三百名知青里闯出来的“百里挑一”。

中学期间就下乡插队的赵春荣,至今记得当年选拔的严苛:政治过关、工作突出、还要身体好。全公社只有他和另一个人通过体检,最终他成了嘉定县19个公社选出的25人之一。“能从那么多知青里选上,心里既激动又忐忑。”他说。

上海体育馆建成初期

上海体育馆建成初期

到体育馆后,赵春荣被分到维修组。那时场馆周边环境还有些杂乱,他主动参与绿化和清洁的工作,因为会木工,手里的刨子、锯子也没闲 ——赶制几十个更衣橱、打造会议用的讲台,木工房里的木屑香,成了他对体育馆最初的记忆。

因为能整理材料、写东西,赵春荣被调到了办公室。也就是在这里,他参与了确定开馆日的特殊工作。上海体育馆虽在1975年8月1日就已迎来首场大型活动 ——一场少儿体操汇演,还留下了那个年代罕见的彩色照片,但开馆日的正式确定,却是几年后的事。

“大概是我来馆后不到十年,体委突然来电问开馆时间,馆长和老领导们都记不太清了。”赵春荣回忆道。后来请老同志们围坐一起回忆,大家都想起那场少儿体操汇演的分量——小活动不少,却唯有这场够得上“开馆级”的隆重。最终,8月1日被定为正式开馆日,而整理材料、写说明上报体委的任务,就落在了他肩上。“没有盛大的仪式,但那张写着‘8月1日’的说明,像是给场馆的出生证盖了章。”

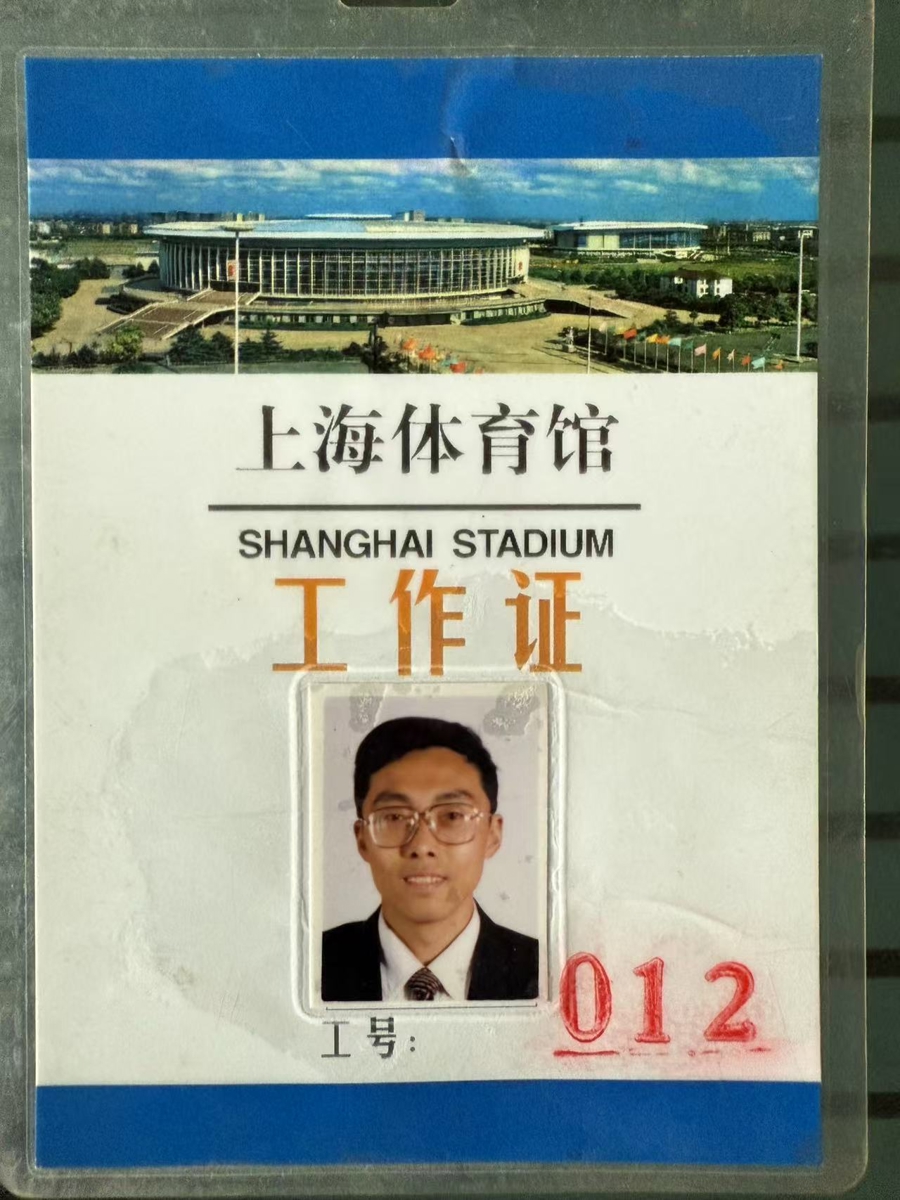

赵春荣的工作证

赵春荣的工作证

1985年,赵春荣又开始负责广告宣传,经常往解放日报、文汇报、新民晚报的广告部跑。“那时候报纸广告位特别紧俏,我们总是赶得很急,提前两三天才能送样,还必须让报社按演出日期登出来。”他说,广告上的演出时间、地点、演员名字,错一个字都不行,那些密密麻麻的文字广告,是那个年代市民了解演出的唯一窗口。

赵春荣到馆的前几年,演出不算多,体育馆更多时候是全市大会的会场。“一万多人坐满馆内,连空气都带着庄重。”他记得啤酒涨价的消息,就是在这样的大会上宣布的。

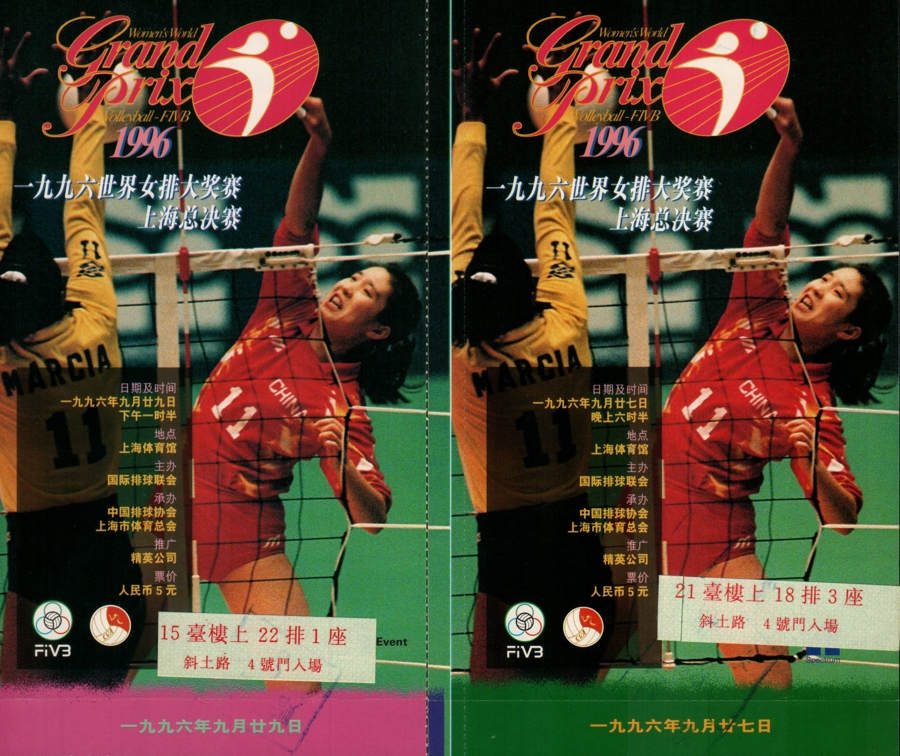

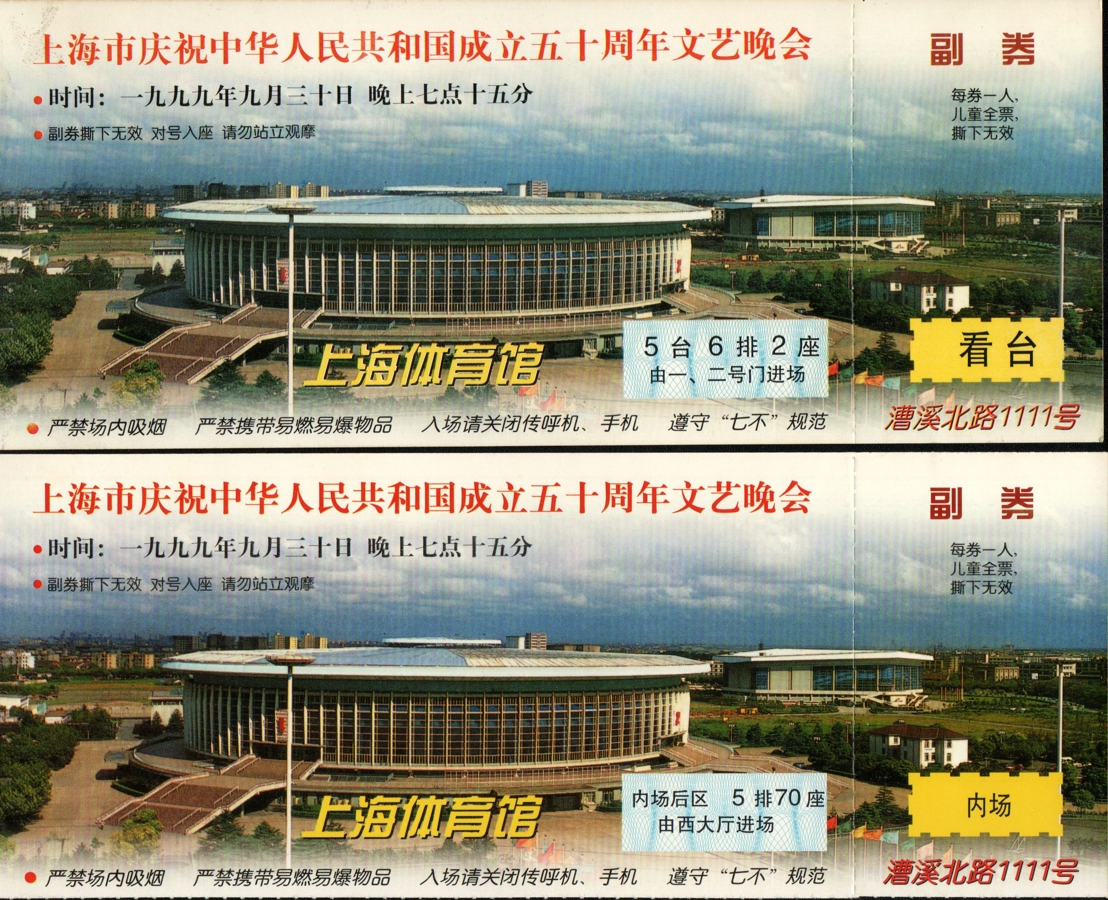

老票根

老票根

上世纪80年代,馆里的灯光渐渐为更多演出亮起。最让他难忘的是中央歌舞团的那场演出。压轴上台的李谷一唱完三首歌要退场,台下观众突然全站起来喊,“再来一个!”“乡恋!”《乡恋》在1979年发行后,因带着“气声”的唱法不符合当时主流音乐,被批“靡靡之音”,已很少公开演唱。可那天,李谷一看着台下沸腾的人群,终究还是转身回到话筒前。一曲《乡恋》唱罢,全场的掌声几乎要掀翻屋顶,足足响了5分钟。

老票根

老票根

在赵春荣眼里,上海体育馆的天蓝色玻璃和白色柱子,曾是上海西南最醒目的风景。“那时候周边没有高楼,远远就能看见它,像座轻盈又宏伟的水晶宫。”能在这里工作,他总觉得是种骄傲。

赵春荣近照

赵春荣近照

邬斌华:一张门票的温度

1975年4月,邬斌华作为学生被分配到上海体育馆工作,最初在馆内服务部门任职。

1976年夏末,唐山大地震的余波尚未平息。8月底的一个午后,邬斌华正在4号门检票,一位拄着拐杖的男青年缓缓走来,头上的绷带还带着未愈的痕迹。“我是唐山来的,在华山医院治疗,看到报纸上的演出信息……”青年声音沙哑,眼里藏着难以言说的伤痛。他告诉邬斌华,地震夺走了未婚妻全家的性命,是他亲手掩埋了挚爱与未来的岳父母。

听着这段伤心事,邬斌华心头也阵阵发酸,但青年没有门票,那时场馆制度严格,自己年纪轻轻不敢擅自做主,只能快步向领导请示。最终,一张来之不易的工作票送到了青年手中,他连声说:“谢谢你们,谢谢上海人民。”

邬斌华回忆道,“从华山医院到体育馆并不容易,他可能要换乘三辆车。那时演出也就是拼盘形式,有唱歌、舞蹈、朗诵之类,但在那个年代,这场演出或许能稍稍抚慰青年失去未婚妻的伤痛。”

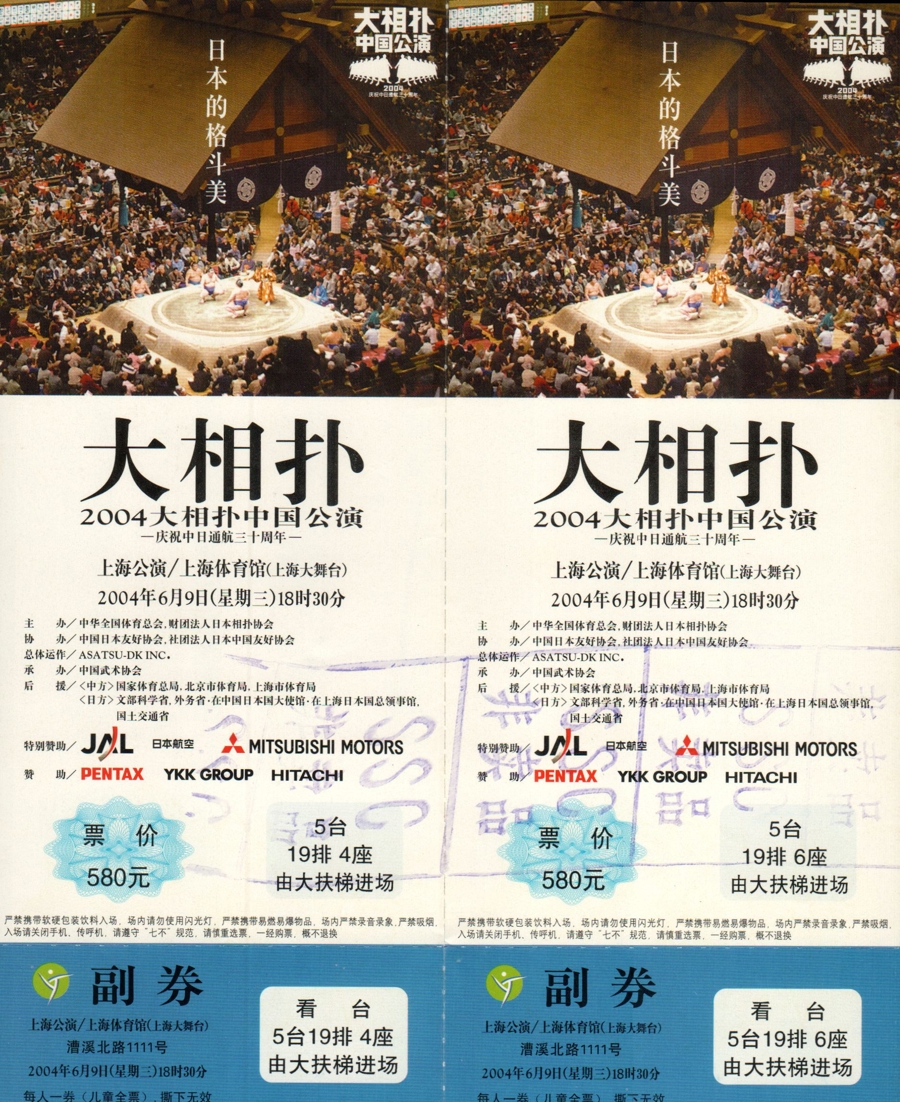

老票根

老票根

上海体育馆作为当年的重要地标,由上海警备区警卫连驻守。战士们每天在员工入口站岗,日复一日的擦肩而过,让邬斌华与他们渐渐熟络。每逢重大活动前的大扫除,部队总会派来一个排的战士支援。就是在这样的朝夕相处中,他认识了山东沂蒙山区来的马班长。

马班长生得敦厚,不爱说话,笑起来眼睛眯成一条缝。他会拉着邬斌华去临时驻扎的营房,让战士打一份算不上丰盛的饭菜;而邬斌华也总把值班时的点心、富余的演出票悄悄塞给他。二十出头的年纪,两人的友情非常纯粹,后来马班长退伍,这段青春记忆只留下一张泛黄的合影成为念想。

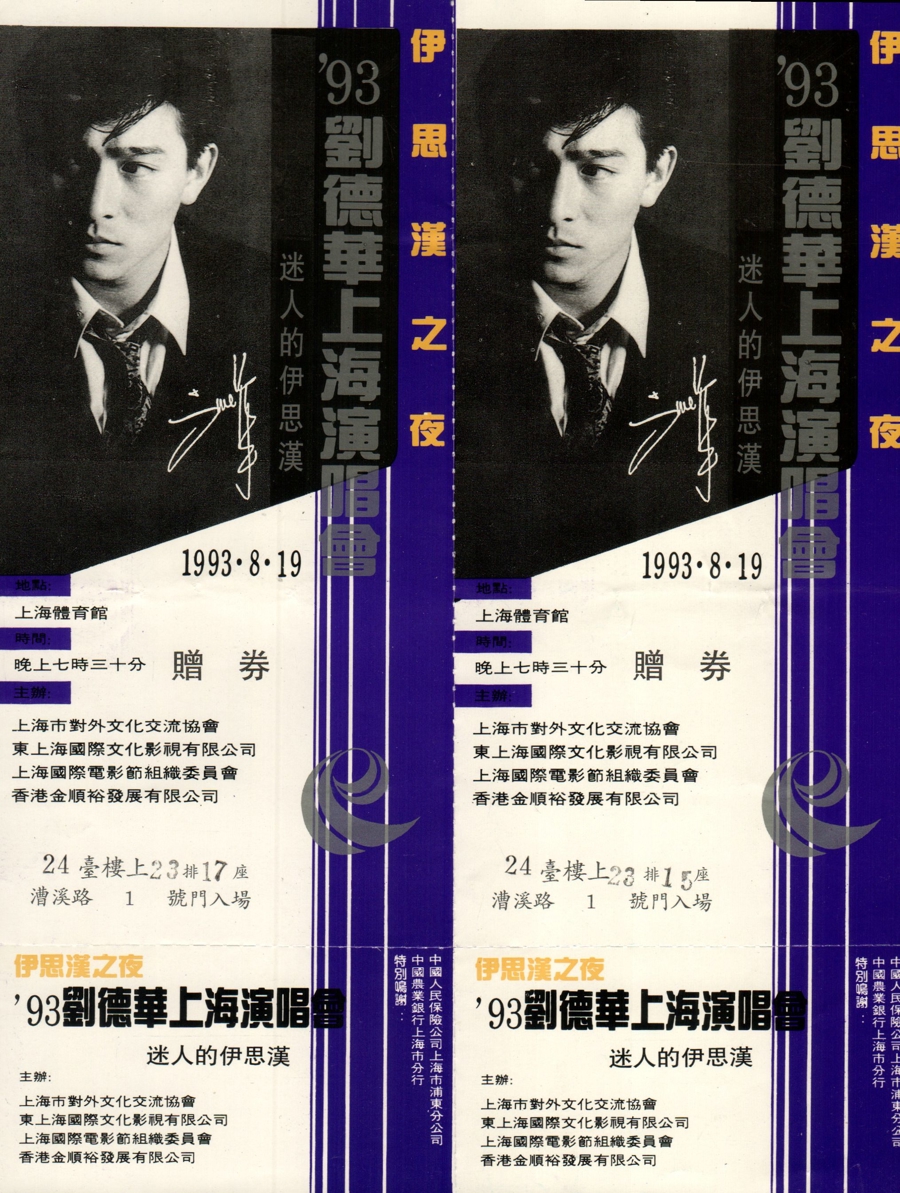

邬斌华在灯光控制室工作照

邬斌华在灯光控制室工作照

1985年,邬斌华已调到灯光控制室,世界女排大奖赛的热浪席卷申城。一天中午训练结束后,他背着书包准备去业余大学上课,在北大厅走廊与散步的郎平偶遇。“嘿!”他紧张得声音发颤,没想到“铁榔头”笑着回了句“你好”,眼里没有半分架子。看到他背上的书包,郎平主动问起上学的事,得知他在学英语,更是轻声鼓励。邬斌华也鼓足勇气说道,“您打球太厉害了,我们都要向您学习。”“我们共同努力。”郎平的话里透着时代青年的惺惺相惜。

郎平的签名

郎平的签名

最终,邬斌华壮着胆子问郎平能不能签个名,她爽快地答应了。“我赶紧从书包里拿出通讯录,翻到空白页递给她,她写下了‘郎平’两个字。”

那些在体育馆的日子,邬斌华说像一部漫长的电影,那些细碎的片段串联起来,便是一代人的青春,也是一座场馆的温度。

邬斌华近照

邬斌华近照

陈立方:城市地标的变迁

五十年流光溢彩,半世纪岁月峥嵘,上海体育馆早已超越建筑本身,成为上海人民心中永不褪色的骄傲。

1959年,第一届全国运动会在北京点燃体育热,上海却受困于场馆规模与区位的局限。同年国庆前夕,上海正式向国务院提请上海体育馆建设方案,并于次年获得批复——一座未来地标的种子,就此埋下。

20世纪60年代的徐家汇尚是荒僻之地,漕溪北路因“位置适中、交通方便,且留足发展空间”的特质,被选中为馆址。这座由国人设计施工、材料设备全为自研的场馆,1960年3月破土动工,却因国家困难时期戛然而止,一停便是十二年。

转机在1972年到来:上海市体委重建报告获周恩来总理亲批。1973年3月,借乒乓外交的东风,工程重启。两年后,1975年8月,这座能容纳1.8万人的体育馆终于在上海西南崛起,成了当时中国规模最大、设施最先进的体育建筑。上海人亲昵地称它“万体馆”。

建馆初期的沙滤水设施

建馆初期的沙滤水设施

老馆长陈立方说:“万体馆”是上海人眼里的“熟面孔”。它见证过太多高光时刻:1993年第一届东亚运动会的呐喊,1998年全运会体操赛的腾空,2005年世乒赛的银球飞舞与NBA中国首秀的激情;还有女排姑娘们在这里一次次击败强敌,斯诺克大师们杆落球进的精准…… 这些瞬间,都成了市民记忆里的闪光点。

在陈立方看来,万体馆的体面,藏在细节里。“每次活动结束,无论家住多远,员工都要把看台扫干净才下班。哪怕住曲阳新村的师傅,也会把垃圾送进通道才踏实。”这份执拗,让第二天来的观众总能遇见一个清爽的场馆。

在改革浪潮里,万体馆悄悄换了活法。陈立方说,那时场馆试着打破 “大锅饭”,用差额拨款替代全额拨款,学起企业管理的奖罚分明。员工们发现,闲置的场地租了出去,不仅有了额外收入,还引来更多元的活动;大家干劲足了,场馆也渐渐有了“自我造血”的能力。常有外地同行来取经,说这里像个“会过日子的大家庭”。

2005年第48届世乒赛现场

2005年第48届世乒赛现场

最让人念叨的,是大舞台改造。原本的设施跟不上大型演出需求,改造后添了承重更强、升降自如的吊杆,舞美搭建省时省钱,音乐剧、演唱会也爱来这里驻场。场馆像位懂变通的老友,为城市文化生活添了把火。

上世纪八九十年代,没什么能比“去万体馆看演出”更让人得意的了。那时浦东梅赛德斯奔驰文化中心尚未建成,每年六七十场活动在这里扎堆,能拿到一张门票,足够在朋友间“扎台型”(长面子)。

2025年乒超现场

2025年乒超现场

如今,随着徐家汇体育公园改造完成,“万体馆”拆了围墙,成了市民日常散步、锻炼、参与文体活动的去处。曾经遥不可及的地标,已经融进了柴米油盐的生活里,继续书写着与这座城市的下半场故事。

启牛配资-股票配资精选-短线炒股配资-股市杠杆网站提示:文章来自网络,不代表本站观点。